文章要点:

本文记叙了应守岩以毕生古文学之才识考据出六和塔始建缘由,却被他人窃取。六和律师以六和为缘,克服困难,为应守岩捍卫知识产权还原真相,取得作品署名权。

关键词:

六和 六和塔 六和塔始建于何时 应守岩 署名权 著作权 知识产权

六和塔位于杭州西湖之南,钱塘江畔月轮山上。北宋开宝三年(公元970年),僧人智觉禅师为镇江潮而创建,取佛教“六和敬”之义,命名为六和塔。

然而,北宋开宝三年(公元970年)也有可能并非始建之年,而是早于600年前。

为何如是说?

2009年10月第八届西湖文化研讨会组委会《西湖文化研讨会文集》收录了一篇应氏后人应子根的文章——《六和塔始建于何时》,提出了六和塔始建于东晋太和三年,即公元368年,为江南应氏始祖应詹的儿子因纪念亲改葬钱塘赤水乡而建。

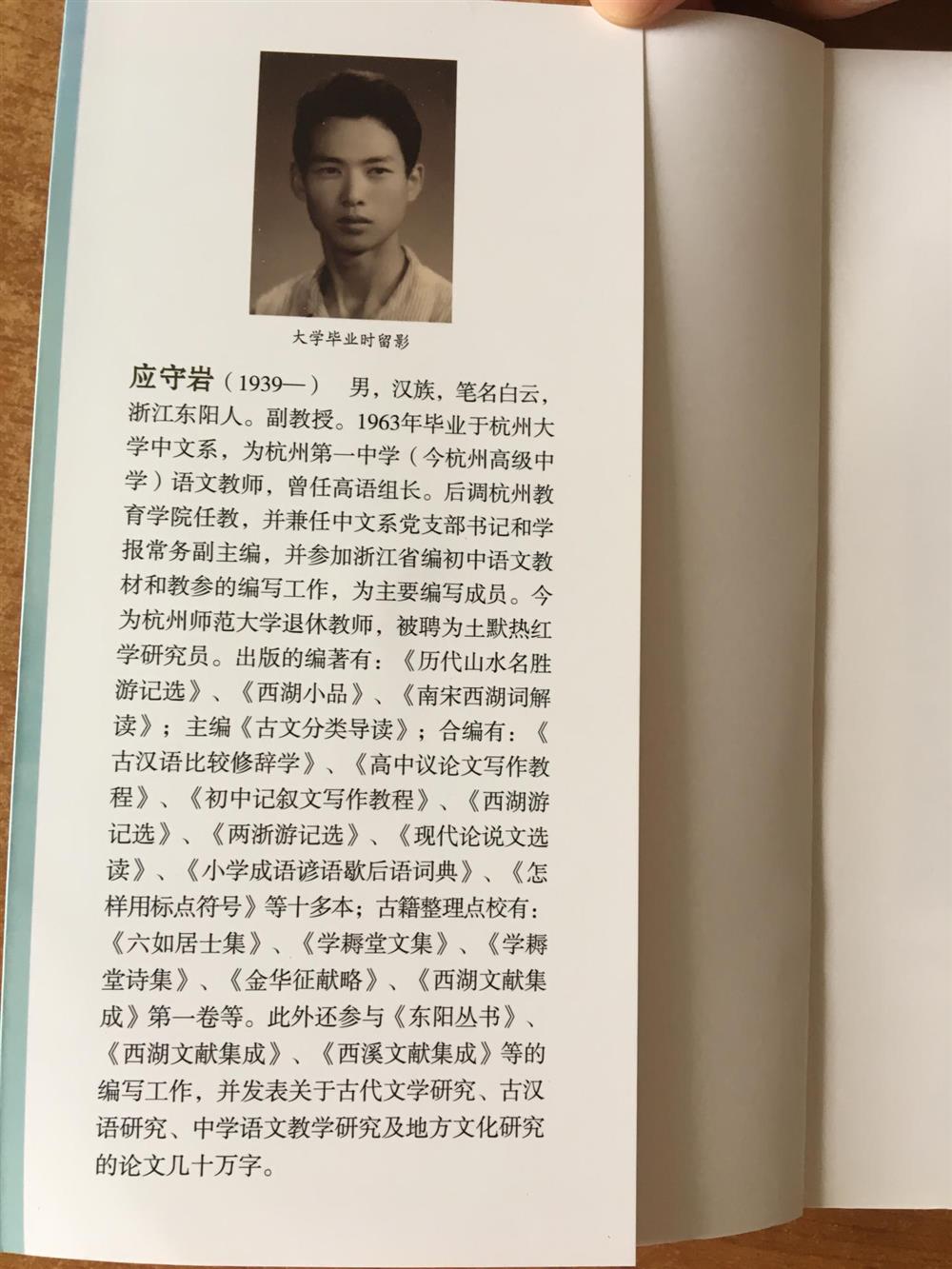

但是问题来了,2018年9月份,有位年近80岁的老人向法院起诉,主张《六和塔始建于何时》的作品署名权。这位老人曾任杭州一中(今杭州高级中学)语文教师、高语组组长,杭州教育学院中文系教师、兼任中文系党支部书记和学报文科版主编作家,今为杭州师范大学退休教师、副教授应守岩。应守岩老先生主编或编著的作品有:《历代山水名胜游记选》《西湖小品》《说海浅探》《南宋西湖词解读》《钱塘自古繁华》《古文分类导读》《古汉语比较修辞学》《西湖游记选》《两浙游记选》《今古奇观续编》《西溪人物史料集》《浙江省文学志》《浙江省文学志》《东阳丛书》《西湖文献集成》《西溪文献集成》《刘操南教授文集》《六如居士集》《金华征献略》《学耨堂诗文集》等等,真可谓是一名真正的古文学通。

(图片由应守岩提供)

那么,这篇文章到底是谁写的?谁享有署名权?

2019年8月,浙江六和律师事务所李黎虹律师接受了应守岩诉应子根作品署名权纠纷案件的二审代理。

六和律师接受委托后,对案件仔细的进行审查,发现本案对应守岩老先生最不利的因素是对方署名的作品已公开发表。为什么这么说?根据《著作权法》第十一条的相关规定,创作作品的公民是作者,作者享有著作权。如无相反证明,在作品上署名的公民、法人或者其他组织为作者,本案中,对方在公开发表的文章中署名,除非我方提出相关的证据足以证明为作品作者的,将丧失著作权,丧失署名权。

但是,六和律师经仔细审阅作品,发现该作品不是普通的文学作品,不是纯属的大脑智力想象,不是单纯的感情抒发。案涉作品是对文物的考据,需要大量的考据材料才能创作完成,考据材料涉及各类专业书籍、非常用私人藏书,不是市场上或图书馆就有的。哪怕,有幸可以寻得一二书籍,非专业研究人员,也是难以通晓其书籍的使用奥妙,是考据不出相关事实完成作品的。打个比方,比如一农民工在工地受伤了,您丢给他一本砖头一样的法律汇编,他是不会知道具体应选择哪条法律规定来最好的维护自身合法权益的。哪怕是我们律师同行,涉及跨领域的,比如从来没有做过医疗领域的律师,也未必仅凭一法律汇编或法律条文就能知晓医疗案件的办理奥妙。

考虑到案涉作品的特殊性,六和律师试图通过“让作品自己说话”的方法证明真正的作者,在办案前期就三次到应老先生的住处共同对作品创作予以重现,第一次作品创作过程重现约耗时4.5个小时,第二次作品创作过程重现约3个小时,第三次作品创作过程重现约1.5个小时。

通过应老先生对作品创作过程的重现,六和律师记录作品的每一字、每一词、每一句、每一段的创作过程,并收集完整的参考文献资料,比如有《西湖文献集成》《西湖揽胜》《西湖文献集成》《西湖游览志》《义乌应氏宗谱》《晋书》《中国人名大辞典》《蜜岩显爵应氏•888年尘封的记忆》《辞海》《中国历史年代简表》《中国古今地名大辞典》等等。该参考文献远远多于争议作品体现出来的5本参考文献。

上述参考资料,如《西湖揽胜》《西湖游览志》《中国历史年代简表》《中国古今地名大辞典》等书籍,是应老先生几十年来的手边书、工具书,已然斑斑驳驳,市面上都不一定找得到了。

哪怕找到书,若能结合专业书籍考据年份、地名,更是非专业人士不可为。比如:“应詹,字思远,汝南南顿(今河南项城县)人,为三国时魏国名宦、诗人应璩之孙。以才艺文章名当世。初辟公府,为太子舍人。(东晋)元帝雅重其才,加散骑常侍,累官至光禄勋。后驸马都尉、征南大将军王敦叛,明帝以詹为都督前锋军事、平南将军。贼平,以功封观阳侯,都督江州诸军事,领江州刺史。以咸和六年(公元327年)卒,时年五十三(说明:其生卒年与《姓氏志》记载有所出入。按《晋书》,应詹公的生年当为咸宁元年,即公元275年。而《姓氏志》应詹公的生卒年是生西晋太康己酉年,即公元287年,卒东晋太和二年,即公元367年。有待考辨。),册赠镇南大将军、仪同三司、谥曰烈,祠以太牢。”该段内容,参考《晋书》《中国人名大辞典》《辞海》文献进行交叉引用,“以才艺文章名当世”出自《中国人名大辞典》P一六三六,第四组,应詹第1、2列;“初辟公府,为太子舍人”出自《晋书》P一八五七,第5列;“汝南南顿(今河南项城县)”,“汝南南顿”参考《晋书》,“(今河南项城县)”的圈注由应守岩考据,出处《中国古今地名大辞典》(1982年11月重印),并非在2009年时的“百度”“Google”等网络检索工具就可以搜索到的。类似上述争议作品中的出处、年份、地名等圈注达30多处,真可谓“字字玄机、句句奥妙”,如此“天书”,唯有“作者”可解。

因此,根据“创作作品的公民是作者”的原则,六和律师向法庭申请“背靠背”的审理方式,要求双方将各自的作品创作过程予以重现。同时,六和律师补充提供对方在新浪微博、短文学等网络发文,再结合对方在一审期间举证的QQ空间发文,共同证明对方至少是自认应守岩为共同作者。

最终,经过多次庭审,六和律师为应守岩老先生还原了真相,取得了其应有的署名权。有兴趣的朋友可以自行关注(2019)浙01民终6334号案件。

撰稿人:李黎虹

2020年4月26日于桦枫居